非标结构设计介绍

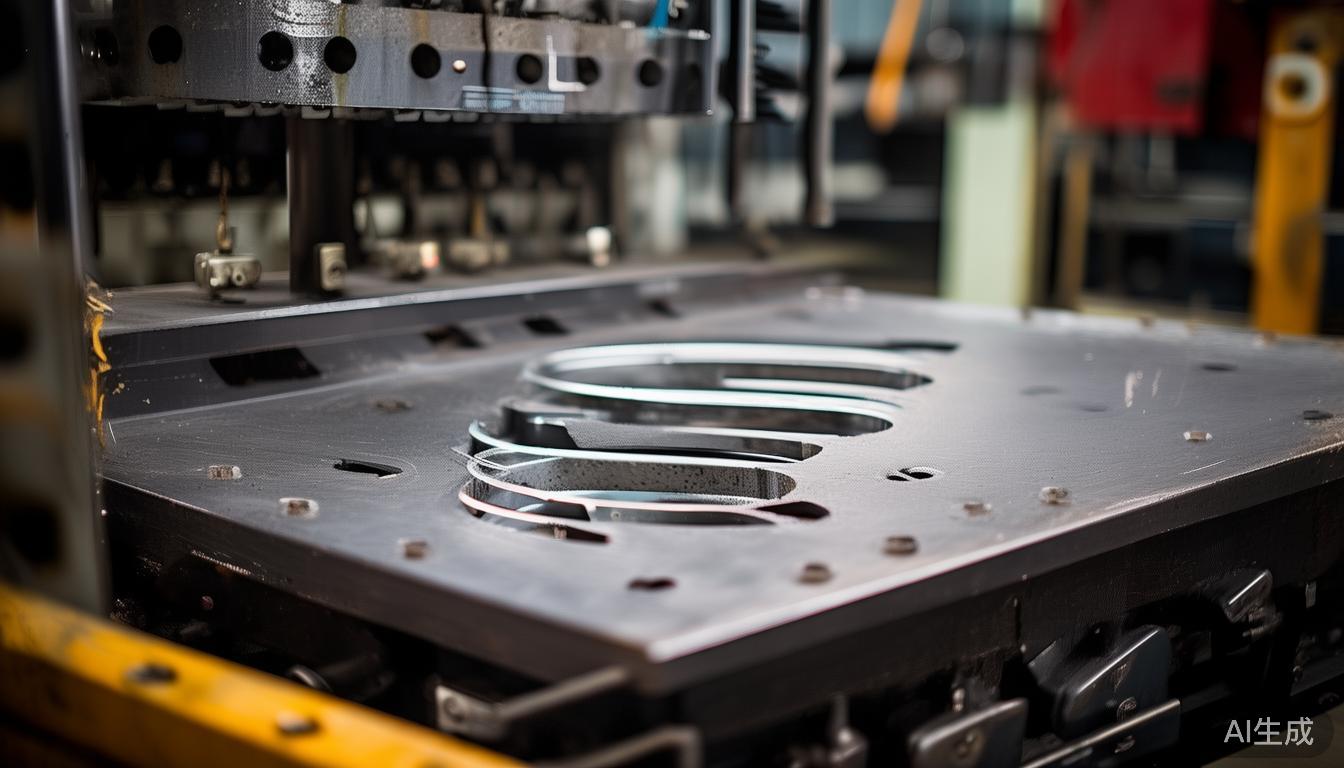

(1)主要部件介绍 图1、图2为该多工位模具的相关视图。

(2)构造安排说明 此多工位模具与常规模具构造对比,具备下列几项显著差异:

首先,为了确保整体布局的协调,模座上三个工序所用的部件各自分开安装,中心工序的部件位于模具正中,其余两个工序的部件则对称地安放在两边位置。

其次,为了便于工作人员操作,同时保证模具组件的安装空间和废料向下滑动的通道,相邻的两个工序被设定为以500毫米为间隔距离进行排列。

第三,要评估模座加工的可行性,也要看模具零件组装是否方便,模具压芯的限位设计决定使用螺钉,也就是部件22、23、27、28,来替换原来的侧销方案,修边工位的压芯,也就是部件24,它的设计需要同时考虑导向,即部件20的安装、弹簧,也就是部件21的安装,以及它自身的强度,因此它的外形尺寸比修边线的轮廓要大,为了防止拆卸压芯时连带拆掉修边刀块,特意设计了压芯盖板,参考图2,这样压芯就能从模座的背面进行安装和拆卸了。

第四,分析三个工艺环节形成的冲压节奏,单个模具完成一次完整动作时,作用力(切割力)施加要均匀,压紧力作用尽量左右一致,整体导向设计要兼顾防偏和稳固。这些要求都是针对本模具构造关键性能而专门设计的创新方案。

3. 该多工位模具的应用原理阐述

模具运作方式 图3是关于该模具构造规划的冲压工艺示意图,图4是这种多工位模具构造的运行机制示意图。

图1 整体模具装配

下模底板,边缘修整下模刀具单元,模座导向装置,边缘修整工位定位销,废料排出槽,形状整一下模刀具单元,废料切割器,冲孔工位定位盘,形状整工位定位盘,冲孔下模嵌入件,存放部件组合,缓冲部件组合,起吊部件组合,废料收集盒,上模底板,边缘修整上模刀具单元,形状整上模刀具单元,冲孔非标准冲头及安装板,标准冲孔装置,边缘修整导向装置,边缘修整压核用弹簧装置,边缘修整工作螺栓,边缘修整安全螺栓,边缘修整工位压核,冲孔工位压核,冲孔用弹簧装置,冲孔工作螺栓,冲孔安全螺栓,冲孔导向装置

图2 整体模具装配剖视图

模具设计原理阐释一副模具的构造原理,核心在于说明该模具在一个完整冲次过程中模具的运行机制,参照图3、图4以及图1、图2所展示的具体构造,详细解析本模具的设计原理:

当上模从上死点向下运行时,在即将闭合前130毫米的位置,上下模导板最先发生接触并导入,此时模具整体没有受力,完全依靠导板进行导向。

其次,上模持续下移,当距离闭合剩余九十毫米时,上下模的导套开始介入,此时模具整体没有受力,完全依靠导板和导柱来实现同步导向。

第三,上模继续向下运动,当距离闭合位置还有三十毫米时,修边工位和冲孔工位的压芯会同时碰到下模板件,并开始进行压料动作,修边工位使用十三个弹簧,冲孔工位使用十个弹簧,这些弹簧的型号都是SWM-50-125,在这个运动过程中,修边工位的受力比冲孔工位大百分之三十,模具依靠导板和导柱共同进行导向,通过模座传递力量,模具的导板能够克服这种不均匀的负载。

第四,上模持续下移,当距离闭合还剩7毫米时,修边工位上模刀块接触板件,修边作业启动,在距离闭合仅剩3毫米时,冲孔工位冲头触碰板件,冲孔作业启动,修边工位修边线总长度达2168毫米,其理论压料力为30.4千牛,冲孔工位孔边线总长度为1424毫米,其理论压料力为19.9千牛,修边启动后的4毫米区间内,冲孔工位尚未动作,为减少偏载影响,修边工位的上下模刀口设计为波浪形,用以降低整体偏载力,在接近底部前的3毫米范围内,修边工位完成剩余修边及废料分离,同时冲孔工位完成冲孔,在到达底部的最后行程中,整形工位完成制件的局部压实。

第五,临近最终位置的前方7毫米区间,模具运行过程需力求减少作用力的不均匀性,借助模具四边的冲切缓冲部件(零件12)来减小冲击,并借助模具导向板处理残余的轻微偏心载荷,同时通过导柱实现精确导向以保障冲压的准确性,这种在冲切后期阶段实施的行程配置,理论上能够确保冲切末段行程内消除偏心载荷,从而有助于延长模具冲头的使用期限,并提升压力机的运行寿命。

第六,模具到位时,单个冲程的动作全部结束,然后,在上模升起的过程中,修边工位和冲孔工位的压芯各自借助弹簧的作用完成卸料,卸料结束后,模具开始反向上行,直至到达压力机的上死点位置,工作人员将工序件分别转移到后续工位,然后继续执行下一个冲程的操作。

图3 冲压工法

图4 行程原理

4.结果分析

这种多工位模具构造的优点剖析 通过介绍一个汽车中型零件冲压用的多工位模具的详细构造和运作方式,可以明白这种非标准设计具备以下好处:这种构造是将多个独立工位的模具整合在一套模具的上模和下模之间,让模具能够最充分地利用有限的冲压设备能力。单个冲压模件的总体重量得以降低,模具成本投入随之削减,同时模具的存储空间需求也相应减少,冲压流程的步骤得以简化,生产节奏大幅加快,显著节省了中型产品的单次加工费用,工作人员的总数有所减少,半成品在存储和流转方面的需求降低,整体上减轻了工作负担,有效地利用了场地资源和人力资源。通过替代方案,降低了压铸设备的应用频率,消除了中型工件压铸设备配置的不足,显著削减了压铸设备资源的不必要占用。

这种多工位模具构造的运用限制剖析 可以看出,这种中型零件冲压多工位构造在应用上存在诸多好处。不过事物总有正反两面,这种构造也存在其不足之处。主要体现为:该构造必须兼顾受力分配的均匀性,所以主要适配对称部件,对于形状反差显著的部件通常难以实现均衡设计。这种构造受现有机床规格的制约,因而难以用于尺寸较大的冲压工件。

模具制造的根本任务在于产出数量最多且符合标准的产品,然而模具的设计与制作过程中存在诸多变数,其整体品质和功能并非仅由零件的精确度决定,还需要在实际使用环境中进行试模,对模具和组件进行全面评估和检验,针对出现的情况及形成的瑕疵进行严谨的品质剖析,明确造成问题的根源,并实施必要的修正和补救措施。

检测加工成品是否符合规格,检查其形态和大小,确保模具运作正常,包括定位准确性,送料顺畅性,以及产品取出功能,优化夹持装置的操作,同时修正自动运输设备的进料点位置和运行状态。

调试之前务必确认,螺栓类是否出现松脱现象,滑动部位是否得到充分润滑,切刃部分状况是否良好,误送误夹检出装置是否正常工作。

调试期间务必留意以下几点,首先移除那些在初期操作时容易发生损坏的组件,其次把最低位置参数调高几毫米,再者初始阶段以空载方式运行,借助手动或微调模式,逐个站点开展调试工作,同时留意加工过程中是否出现异常声响,还要检查加工情形有无不正常现象,并逐步将最低位置参数修正为标准数值。

调试期间需核实事项,首先确认模具上下部分是否存在碰撞,以及预设的规避动作是否完备,其次调整夹具等部件,确保原料和中间制品能够精准地送至下一工序的指定位置,即原点,接着对模具反顶装置和原料装置的压力进行调节并做好记录,还要检查产品取出和废料排出是否通畅,关注连续生产时的稳定性,同时调整空气喷射器和自动化设备的时序配合,注意加工用油的数量,最后务必进行安全确认

调整流动情形,包括控制送料设备,如气动供料装置、整平进料装置等,所输送物料的具体尺寸,同时关注物料在输送过程中发生的形变,还要留意输送设备与物料相接部分可能出现的磨损现象。

调整冲裁参数时,要注意间隙的变化和毛刺问题,同时检查并调整切口面的情况,确保其平整。其次,要关注材料在压板下的平整度,检查是否存在翘曲或扭曲现象,并及时进行修正。另外,需要确认凹模和脱料板面的凹凸程度,进行必要的调整。最后,冲裁完成后,要再次检查整体状态,确保符合要求并做出修正。

弯曲形态的调控,弯曲角度的检测与修正,反弹措施内容的修订,弯曲部位损伤状况的核实与修正。

成型过程中出现褶皱或断裂,需要检查并调整防皱装置的压力设置。同时,要检查并修正凸模和凹模边缘的圆弧形状。此外,要检查并调整润滑油的种类和用量。还要检查并修正拉深高度的一致性。

调试完成后的模具进行查验,首先将模具开启,查验型腔与卸料板表面的状况,确认是否存在破损、变形、金属粉尘堆积、粘合等情况,其次查验螺栓与键的紧固状态,接着查验弹簧有无破损,弹性是否下降,之后再次确认合模高度、模具反顶装置的压力、顶料装置的压力、送料间隔以及夹紧送料装置的夹紧时机,并将查验结果记录下来。

产品加工需进行质量把控,涵盖规格参数与表面状态评估,同时调试多工位自动化成型装置,分别测试各工位独立运作效果,以及所有工位协同作业情形。鉴于前后工步存在关联效应,特定产品在单一工位测试时达到的精确度,与整体工位同步操作时获得的精确度存在差异,因此必须针对所有工位在既定合模高度下生产的产品,实施精确度检测。确认试运行无任何问题后,方可转为连续生产模式。开机时,先以较低转速启动,再慢慢提速,直至达到目标速度。