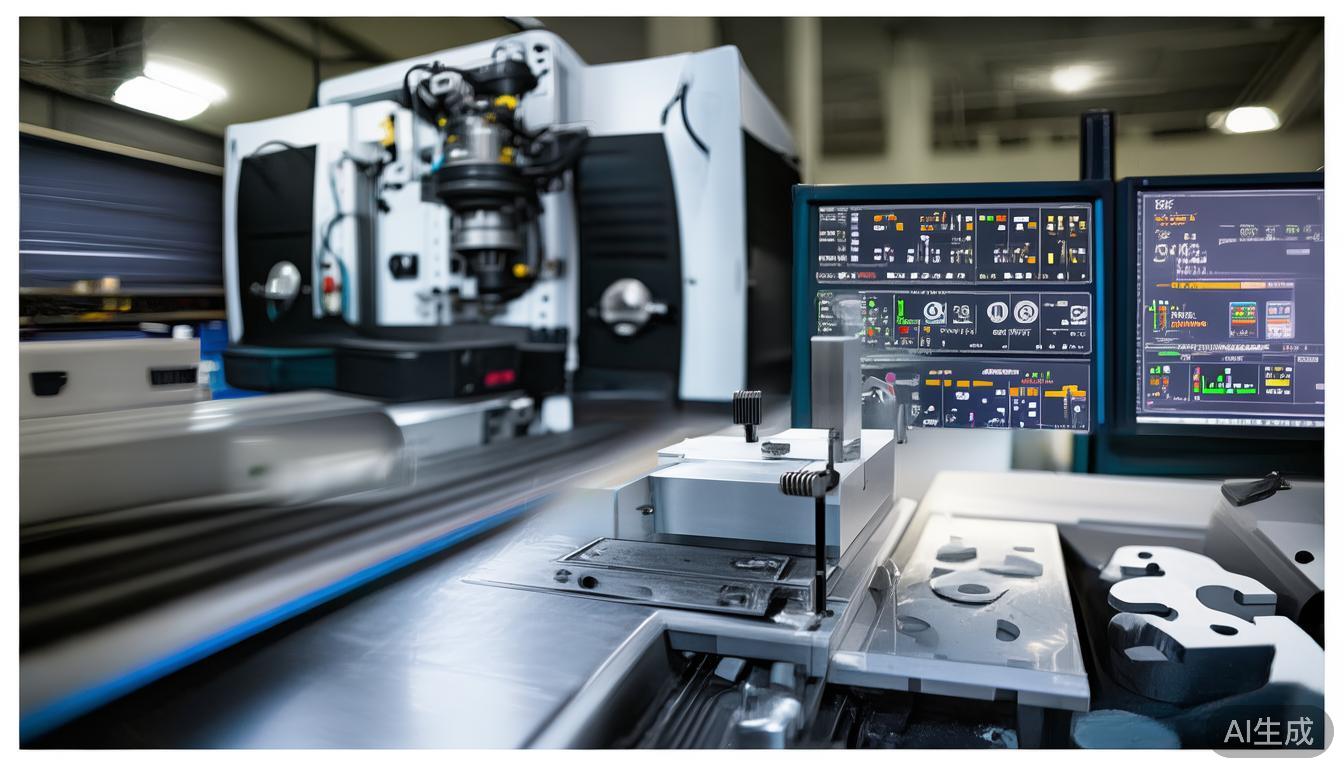

冲压模具制造核心技术解析

工业生产中,冲压模具有"工业之源"的称号,它的精确度和生产效率对汽车金属板材、电子零件等产品的品质有决定性作用。本文详细剖析了核心工艺,并给出实际应用方法。

一、模具核心结构:骨骼与灵魂的精密配合

冲压模具有两个主要部分组成,分别是上模(凸模)和下模(凹模),两者之间的配合间隙必须非常精细,这个间隙的数值通常在材料厚度的百分之五到百分之十之间,例如对于厚度为0.65毫米的板材,这个间隙范围被控制在0.06到0.08毫米之内。滚珠导柱能够提供零间隙的导向功能,这种特性使得它特别适合用于电子元件的超精密加工环境。模座选用了高强度铸钢材料,并且还配备了减震槽结构,这种设计有助于提高设备运行的稳定性。采用标准化的LKM模架能够显著提高维修工作的效率,具体来说,维修效率可以得到百分之五十的提升。

二、精度控制:从毫米到微米的进阶

加工表面应与可见部分错开以防出现溢料,形状复杂的弯曲零件要预先设置容让刀槽,所有尖端部位必须磨成圆角,圆弧半径介于0.5毫米至2毫米之间。精密度调整时,借助红丹粉和油石来检查轮廓变形情况,对于0.0125毫米的偏差,需用金属锉进行修正,在重要部位则采用320号的金刚石锉进行修整。

三、加工全流程:从设计到量产的闭环验证

审查产品时需严格把控铝制零件的厚度范围,在0.3至0.8毫米之间;选择模具类型要参照订单数量,大批量使用冷挤压模具,小批量则选用连续式模具;在数控加工过程中使用硬质合金钻头,将45号钢的切削速率调高到每分钟120米,生产效能因此增加两倍;试制模具时通过修正R型圆角并调整间隙,成功处理了出模时的变形问题。

四、刀具与工艺创新:效率革命的底层逻辑

黛杰TTD钻头单次可钻25个孔(传统钻头只能钻8到10个),表面粗糙度达到1.6微米以下;没有定位孔的构造让加工过程所需时间减少一半;内置的智能监控系统精确调控顶出速度,误差能控制在毫秒级别,从而有效防止产品重叠问题发生。

五、高难度案例:深拉伸技术的突破

汽车零件深拉伸运用三次预拉伸,系数从0.5调整到0.85,同时采用R角逐渐变化,从R8过渡到R3,并且边缘实施梯度压边,使压力比普通情况高15%,经过这些措施,材料变薄程度由22%降低到14%,实现了工艺上的重大突破。

金属模具的加工结合了力学原理和精密工艺,涵盖了从毫米级定位到纳米级涂层的工艺要求,通过自动化检测和人工精细调整共同促进技术进步。电动式压机配合智能分析技术,将带领该领域实现更高级别的自动化和精准化。