结构

离心式涡轮喷气发动机的工作原理图说明如下,从左至右依次展示:第一部分是离心式叶轮,它负责压缩空气;紧接着是中心主轴,传递动力;然后是涡轮部分,用于带动叶轮旋转;紧接着是喷气口,将高温高压气体排出;最后是燃烧室,进行燃料燃烧加热。

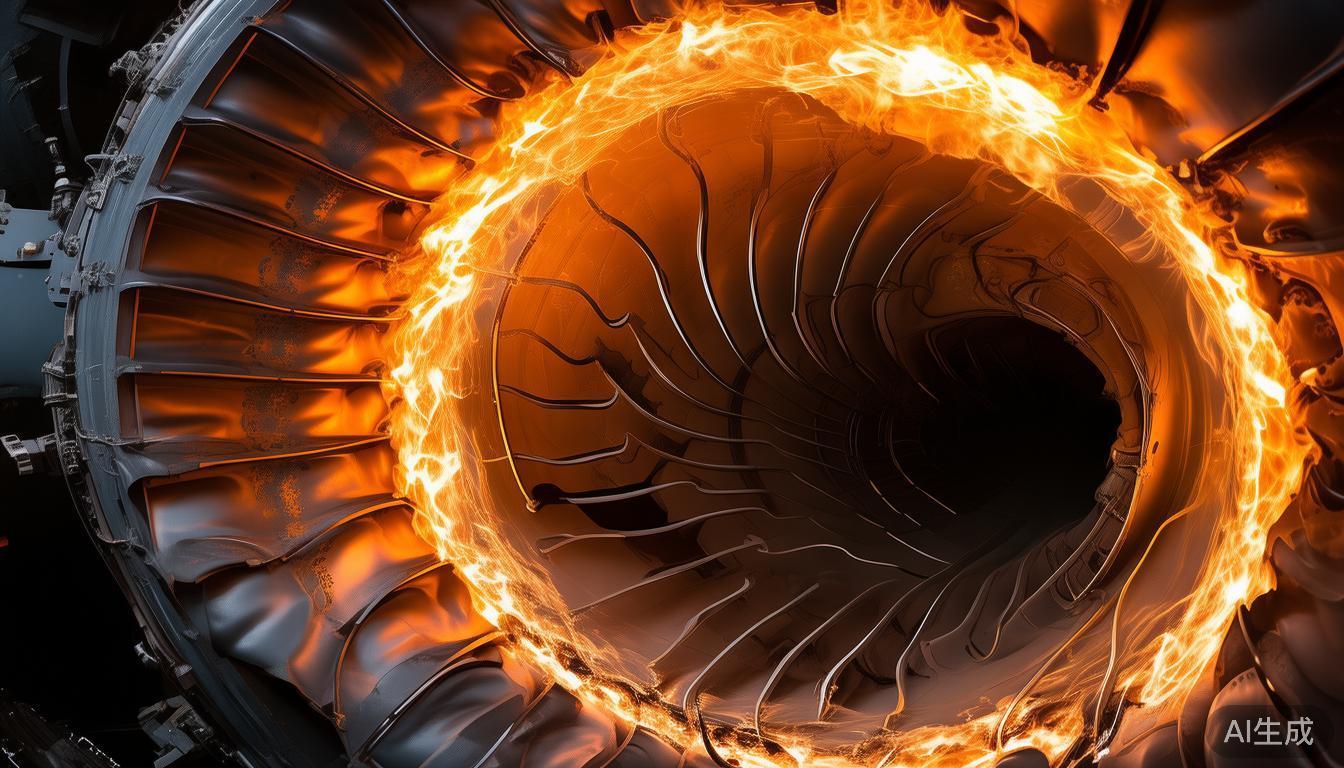

轴流式涡轮喷气发动机的工作原理图示说明:按顺时针方向依次是:压缩机部分、燃烧区域、中心主轴、涡轮装置、排气喷口

进气道

轴流式涡喷发动机的整体构造展示如下,气流最初通过进气口,由于飞行状态不断改变,进气口必须确保气流最终无阻碍地进入后续部件:压气机。进气口的核心功能在于,在气流进入压气机之前,将其调节至发动机能够正常工作的状态。超音速飞行期间,飞机头部和进气道入口都会形成激波,空气流经激波时压力会增大,这使得进气道具备一定的预压缩功能,然而激波位置设置不当会导致局部压力分布不均,严重时可能损伤压气机,因此常规超音速飞行器的进气道口都配备有激波调节装置,该装置能够依据飞行速度的变化来调整激波的位置。

双翼或下翼面进气的飞行器,因进气口紧邻机体,会受边界层干扰,另需配备边界层控制设备。所谓边界层,就是贴近机体表面流动的气流层,其速度远小于周围气流,但静压高于周围,构成压差。由于能量不足,不适合进入引擎,必须予以疏导。飞机在存在一定迎角的情况下,压力梯度会出现变化,在压力梯度增大的区域,例如背风面,会出现附面层分离的情况,原本紧贴机身的附面层会在某个位置突然脱落,从而产生湍流现象。

流动形态有层流与湍流之分,后者指不规则运动的流体形态,实际上所有流体运动都可视为湍流。关于湍流的形成机理及其演变过程的模拟,目前尚无明确认识。不过,非湍流状态并非全无益处,发动机内部许多环节,例如燃烧过程,就需要有效运用湍流特性。

压气机

压气机的涡轮叶片由固定部件和旋转部件相互排列构成,每套固定部件与旋转部件构成一个单元,固定部件安装在机体上,旋转部件通过轴与涡轮连接在一起,目前服役的喷气式发动机通常配备8到12个这样的单元。级数越多,位置越靠后,承受的推力就越大,战斗机在瞬间进行大幅度机动时,进入压气机前端的气流压力会急剧下降,而后面各级的气压却非常高,这种情况下,后级的过高压空气会逆向爆发,导致发动机运行状态非常糟糕,工程界把这种现象叫做“喘振”,这是发动机最危险的事故,极有可能导致发动机停转,甚至造成机体损毁。避免“喘振”现象有几种途径。实践证明,压气机的第五级和第六级之间是喘振的高发区域,在这些层级配置放气装置,当压力出现异常状况时能够迅速释放压力,有助于防止喘振现象的出现。或者将转子轴设计成两个同心圆筒的结构,分别与前级的低压压气机和涡轮连接,以及后级的高压压气机与另一套涡轮连接,这两套转子系统各自独立运作,在压力出现异常时能够自动调整转速,同样能够有效避免喘振的发生。

燃烧室与涡轮

气体被压缩机压缩之后,流进燃烧空间,同煤油融合并燃烧,产生膨胀效应而进行工作;紧接着,该气体流经涡轮,使其高速旋转。由于涡轮与压缩机转子连接在同一根轴上,因此压缩机,以及压缩机与涡轮的运转速度完全一致。最终,高温高速的燃气通过喷管排出,凭借反作用力来产生推力。最初设计时,燃烧室由若干个沿转子轴呈环状排列的圆筒形小室构成,这些圆筒并非封闭结构,而是在特定位置设有开口,使得整个燃烧室内部相互连通,后来改进为环形燃烧室,其构造更为紧凑,然而整体流体状态不及圆筒式燃烧室,目前还存在一种融合两者优点的复合型燃烧室设计。

涡轮持续在严苛环境下运行,对材料、工艺标准极为严格。现今普遍使用粉末冶金技术制作空心叶片,通过整体铸造完成,即将所有叶片与叶盘一次性铸成。这种工艺与以往将叶片和叶盘分别铸造再榫卯拼接的方式相比,大幅减少了连接部位的数量。选用材料多为耐热性能优异的合金,中空叶片内部可导入冷却空气以实现降温效果。新式发动机为第四代战机打造,采用更耐热的陶瓷粉末冶金叶片,这种设计旨在提升涡喷发动机核心指标——涡轮前温度,而更高的涡轮前温度则能带来更高的效能和更强的动力。

喷管及加力燃烧室

喷嘴的构造特征影响着喷流的表现形态,初期低空飞行器运用的是单向收敛式喷管,意图是为了提升速度。依照牛顿第三条定律,燃气喷射速率越高,飞行器得到的反向推力就越强。然而这种加速办法存在局限,因为最终气流速率会触及音速,此时会产生冲击波,从而阻碍气体速度的进一步增长。使用收敛扩张喷管,也就是拉伐尔喷管,可以产生超音速的喷出气流。

飞行器的灵活操控能力主要依靠翼面产生的气动作用力,当操控性能需求极为突出时,可以直接借助燃气喷射的反作用力。历史上曾有两种实现方式,一种是在喷嘴部位配置燃气调节部件,另一种是直接运用能够改变方向的可调喷嘴,这种喷嘴也称作推力导向喷嘴或导向推力喷嘴,目前后者已经投入实际使用。俄罗斯Su-30、Su-37战机卓越的空中灵活性源于留里卡设计局研发的AL-31推力矢量喷气发动机,全球首架投入现役的五代机美国F-22则将这项技术推向了更完善、更稳定的阶段,其整体表现也超越了前两者,燃气舵面的典型范例是美国的X-31飞行器

涡轮出口的高温气体里还留有少量未反应的氧气,向这种气体里再喷入煤油依然可以燃烧,从而生成额外的动力。因此许多当代战斗机在发动机的涡轮部分后面都配置了加力燃烧装置,目的是快速显著增强发动机的推力。通常情况下,加力燃烧室能在短时间内将最大推力提升一半,然而燃料消耗极大,因此一般仅在起飞或进行激烈的空中格斗时使用,只有SR-71可以在超音速巡航时全程启动,并且获得最高效率。

使用情况

这种发动机的适用环境非常多样,涵盖从近地低速飞行到高空高速飞行的各类机型。苏联研发的米格二十五战斗机,作为高空超音速战例,便搭载了米库林图曼斯克机构制造的此类推进装置。该机曾创下三三倍音速的飞行速度记录,以及三万七千二百五十米的飞行高度记录,并且这一成就相当长一段时间内无人能及。

同涡轮风扇发动机对比,涡喷发动机的燃料利用率较低,不过其高速运行表现更佳,尤其在高空高速状况下优势明显。

基本参数

发动机的推力与自身重量的比例,称为推重比,这个数值越高,动力表现越出色。

压气机的级数,指的是其压缩叶片的层数,一般而言,级数越多,压缩效果越强,压缩比也越高。

涡轮级数:代表涡轮机的涡轮叶片有几级。

压缩比是指压气机压缩后气体的压力,相对于压缩前气体压力的比率,数值越高,设备效能通常越佳。

在海平面高度及条件下,当发动机运转且与外界空气速度相同,即空速为零时,其全速运转能产生的推力称为最大净推力,该数值的计量单位有千牛顿、公斤、磅等。

单位推力每小时的燃料消耗量,也称为比推力,是燃料消耗量与推力值的比率,采用公制单位kg/N小时,数值越小则燃油效率越高。

燃气在经过燃烧后,会变成高温且压力很高的状态,这种气体在进入涡轮设备之前,其温度被称作涡轮前温度,一般而言,这个温度越高,设备运行的效果就越好。

燃气出口温度:废气离开涡轮机排出时的温度。

平均无故障运行时长:单台发动机从首次失效到再次失效之间的时间跨度,取所有发动机的算术平均值,数值越长表明设备越稳定,一般情况下,相关的维修开销也越少。

参见条目

涡轮风扇发动机

涡轮螺桨发动机